Efectos secundarios (15 page)

Read Efectos secundarios Online

Authors: Almudena Solana Bajo

Ahora me toca a mí;

German

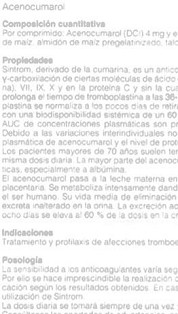

para el farmacéutico. Germán en realidad; observador policía nacional, por decirlo suave. Buen policía, muy cumplidor en el desempeño de mis funciones. Algo turbio en lo demás. Dije que yo también hablaría de mis dolencias; mis medicinas. Aquí estoy. Soy Sintrom.

Desde hace unos cuantos años vivo con manchas en mis manos; salen a veces, igual que en los brazos o en las piernas. Cualquier pequeño golpe me deja este recuerdo en mi piel, como así nos ocurre a todos los que tenemos que tomar Sintrom. Si Simbad era el marino, si D’Artagnan era el mosquetero, Sintrom es... el anticoagulante. Podría ser más que un héroe, un antihéroe. Sin embargo, te libera del miedo, por ejemplo, a que se instale un trombo en una vena profunda, se desprenda y emigre a los pulmones, o se vaya de viaje Dios sabe adónde y te deje Dios sabe cómo...

Me acostumbré a las manchas. Aparecían en mi geografía como si fueran islotes de gran tamaño que quisieran flotar por largo tiempo en la piel. Cualquier apretón de un compañero en el brazo o cualquier pequeño golpe dejaba su huella. Así nos salvamos los que tenemos que tomar Sintrom. Ésa es nuestra marca, un efecto colateral.

Para mí esto no suponía un gran problema. Siempre he admitido las manchas con la misma naturalidad con la que aceptaba, por ejemplo, las marcas de los chupetones en el cuello en mi vida de crápula durante los primeros años en la Policía.

Ahora he cambiado.

«¡No me cuentes rollos, tío!»

Mi hermana Viscofresh tiene razón al quejarse. Si no me conocía antes, no tiene por qué reconocerme ahora. En el fondo, su enfado me hace feliz, porque hay veces que los enfados son la puerta abierta a la reconciliación; algo así me dijo el otro día cuando me entregó sus folios con los comentarios de sus medicamentos.

«¡He cumplido, Germán! Haz lo que quieras con esto.»

Me llamó por mi nombre y me lanzó los folios sin preguntar más.

Ya no queda gente así, dice mi amigo el farmacéutico. ¿Quién entrega hoy un cheque en blanco con fecha y firma para que uno decida su uso para buen fin? ¿Nadie, no? Pues eso...

Yo he cambiado. A pesar de las manchas en las manos, vuelvo a ser más activo en general. En cierta manera estoy limpio como un delincuente redimido de una pena. Mi obsesión ahora son los antioxidantes y las vitaminas y todo lo que se mueve alrededor del vigor y la fuerza. Durante años, salvo los meses que tomé Sintrom, centré mi vida en las relaciones esporádicas, muchas relaciones. Una de ellas, una reciente, se está convirtiendo en algo más duradero de lo normal.

—Se llama Adiro, madre.

—Pero ¿qué nombre es ése?

—Adiro, mamá... Te prometo que se llama Adiro.

De repente ella empezó a cantar,

eh pousa, vente pacá

... Una canción cubana, o brasileña quizá. Era uno de esos días en que su guasa nos hacía olvidar a todos su demencia, por eso yo aprovechaba para hablar un poco más a fondo, como si se pudiera mantener con ella una conversación normal.

—¿Tú sabías que Alzheimer es una ciudad de Arkansas?

—

Eh pousa vente pacá...

—reía—. ¿Y mi padre dónde está? —Casi lloraba de repente—. Tiene que venir porque estoy esperando a mi marido y no lo conoce todavía, quiero que se vean.

—¿Por qué no va a ver las flores de pitiminí, doña Mol? —Orfidal, el director del centro, apareció por casualidad, con su pelo mojado y su buen aspecto. Él sabía cómo desviar a sus clientes de sus fijaciones, casi como si fuera un médico más del centro.

—Sí, mamá. Vamos a ver las flores.

—Es que no está mi hijo. Está muy ocupado, no viene; no puede venir...

—Estoy aquí. Venga, vamos a ver las flores, mamá...

—Pero ¡qué golpe te has dado! ¿Qué te ha pasado?

Cuando tomas Sintrom, siempre tienes que explicar a los demás que no te has dado ningún golpe serio, que el moratón de la piel salió sin avisar, sin motivo aparente... Hay otras manchas que conllevan otras obsesiones. Como las de Tom Candle, el actor que vivía también en el centro de mayores, que luchaba con la crema ROC antiedad para suavizar esas huellas que el paso del tiempo dejaba en sus manos. Sin embargo, son las manchas en la piel de los muertos las que llaman la atención de los médicos forenses, porque suelen hablar de las últimas horas de vida de las personas... En la última guardia que coincidimos, le dije a la médica forense que en vida también ocurre, porque este mundo está lleno de manchas...

—¡Eso nos lo dicen los que venden detergentes y dentífricos! —me dijo, casi riendo.

—Son las manchas las que nos hacen ver que el mundo es imperfecto...

—Germán —dijo con un tono que podía significar que la dejara trabajar o que no dijera idioteces—: si un día quiere hablamos de las manchas, de verdad.

Orfidal, el director del centro, luchaba para tapar la mancha del currículum. Incluso Ventolin maquillaba las manchas rojizas de su cara, aunque le dieran un agraciado contraste con su piel, tan blanca. Solo Adiro, mi novia, no manifestaba mayor preocupación por ese lunar tan redondo, tan marrón.

«¡Y qué más da tener un lunar que se quiere meter en un ojo!» Su pelo enmarañado la hacía realmente atractiva.

—¿Quieres que un día te la presente, mamá?

—No ha llovido nada, pobres flores... Solitas y sin agua.

No hablamos más de Adiro ni de nada en concreto. Estar con mi madre es, simplemente, un tiempo transcurrido, no solo con ella, sino con uno mismo. Hay muchos ratos de silencio cuando se empuja a un ser ausente. Poco se puede hacer; las dos manos no están disponibles, se encargan de accionar una silla y sus ruedas. Hay que accionar también los pies, ocupados en mantener la calma que impone el paseo en un espacio limitado. La costumbre me enseñó que hay algo que sí es posible: pensar. Y eso hice. ¿En qué momento se me habría formado el trombo en la pierna? Un día tenía el prospecto a mano; era lo único que cabía en el bolsillo del pantalón, la caja de Sintrom y su prospecto. Lo leí en profundidad mientras mi madre estaba tranquila mirando hacia delante, sin más. También recordé mis consultas en Internet sobre este medicamento.

Lo primero fue intentar descifrar por qué tomar Sintrom y vino en las comidas era compatible, pero no cerveza. Empecé a pensar en las diferencias y no llegué a ninguna conclusión. Obedecí al medicamento y su prospecto desde el momento en que me lo recetaron, un día que noté un dolor asilado en la pantorrilla derecha. Incluso subió su temperatura y la pierna entera parecía más enrojecida. Había un trombo en una vena profunda; aquello me produjo el mismo malestar que si hubiera descubierto que había un okupa viviendo por la cara en mi casa.

«¿Tiene antecedentes en la familia?», me preguntó el médico.

Aquella pregunta, aquella enfermedad, cambió mi vida. Lo digo ahora que ya pasó la amenaza más grande y ejercito mucho el tríceps sural; ahora que ya he asimilado tanto el medicamento como la media compresora que debo llevar en la pierna. La gravedad forma parte del pasado, pero ahora me doy cuenta de lo importante que fue esta enfermedad para mí, con todas sus huellas.

«¿Antecedentes?» El médico del seguro recuerdo que me lo preguntó convencido de que era fácil saber la respuesta.

No supe qué responder. No sé si hubo antecedentes de trombo en mi familia, porque sé poco de los que me antecedieron. Parece una barbaridad, pero ha sido un gran descubrimiento afrontarlo. Las cajitas de cartón y las historias que esconden sus prospectos me han mostrado la otra cara de la salud: la enfermedad y toda la vida apabullante y maravillosa que ella esconde.

Siempre voy a ver a mi madre los sábados por la tarde. Es difícil saberlo, pero creo que a ella le gusta ir a misa, y yo la acompaño. En cierta manera es como si le diera paz y hay veces que hasta desaparece su extraño malhumor, ese que lanza con carcajadas. Hoy la veo más nerviosa de lo normal. En realidad nunca la he visto así, inquieta, como si una ligera sensación de sarpullido la hiciera removerse en la silla. Cuando he llegado, ya estaba allí, donde siempre nos sentamos, en la parte de atrás. Es la primera vez que no bajamos juntos en el montacargas. Ella ha querido evitar los atascos que se forman en los ascensores con las sillas de ruedas, como el sábado pasado, que no se consiguió un cierto orden entre las subidas y las bajadas. Apenas hay capacidad para dos sillas y dos acompañantes en cada desplazamiento, por eso las colas empiezan pasadas las cinco de la tarde. Mi madre ha preferido pedir ayuda y esperarme ya sentada en la capilla. O no me espera; no lo sé. Yo creo que todos los que venimos aquí a ver a nuestros familiares lo hacemos, en el fondo, por pura vanidad: para que no dejen de esperarnos. De esperarnos siempre.

En invierno la misa es a las seis de la tarde, una hora antes de la cena. No es normal que un hombre, a los cuarenta y cinco años, tenga estos horarios ni este plan para el sábado a la tarde. Sin embargo, este nuevo hábito me ha cambiado. No quiero decir con ello que haya sentido al Espíritu Santo transformado en paloma delante de mí. Pero he visto lo que es una misa sin bancos de madera; he visto lo que da de sí una habitación casi diáfana llena de sillas autotransportables que llegan conducidas por seres de distintas procedencias, deseosos de escuchar a un sacerdote animoso que les trae historias de la calle y les cuenta las cosas como le pasan. Hay algunas sillas más, de madera, para los que estamos de visita o los residentes que se pueden valer bien por sí mismos.

Los ancianos que están mejor se ponen traje y corbata para la ocasión y ellas mezclan muchos collares; en los pies de casi todos, en cambio, hay siempre unas zapatillas de paño negro abierto entre cordones, más anchas de lo normal. Cuando superan los nervios, hay voluntarios que leen. Pero si al que lee se le atraviesa una frase o se confunde de renglón, por mucho que lo coja del brazo sin prisa el sacerdote, como para tranquilizarlo, el lector, atropellado en su afán, se llena de indecisiones, porque no quiere hacer esperar a nadie. Todos están acostumbrados a no hacer esperar, pues saben que el mundo de los que no viven ahí está lleno de prisa e inconvenientes. ¿Y el suyo?

Nunca había visto a Dios entre ruedas. En realidad siempre lo he visto sufrir, al menos según lo que recuerdo de las enseñanzas del párroco de mi infancia y de las imágenes del Greco: ese Jesús, siempre cargando con la cruz. Sin embargo, don Antonio, el cura, les habla sonriendo y les hace sentir que ellos son los primeros discípulos. Los ancianos, desde su ausencia, muchas veces responden al entusiasmo y hablan en alto aunque nadie se lo pida.

—Sí, sí, vamos a escuchar a Juan. Capítulo 1, 35-39.

Ese día don Andrés superó la prueba. Pudo leer y adoptar ese aire que tuvo en el pasado, cuando era un funcionario de cierto nivel en la Telefónica. Ahí estaba el hombre que un día había negociado contratos de mucho valor. Ahora le temblaba la mano. Su cometido fue breve:

—Al día siguiente Juan se encontró de nuevo allí con dos de sus discípulos... Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: «He ahí el cordero de Dios.» Los discípulos lo oyeron hablar, así que siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabí —que quiere decir “Maestro”—, ¿dónde vives?» Les respondió: «Venid y lo veréis.» Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima.

Don Andrés recibió la aprobación a las seis y cuarto de la tarde.

—Bien leído, Andrés.

—Muchas gracias, don Antonio.

Después el sacerdote reiteró la pregunta en alto.

—¿Dónde vives?

—¡Venid y lo veréis!

Las paredes de la sala de ese espacio dedicado a capilla eran de colores, como en el resto del centro, que iban del válido al inválido; dulces ocres, rosa tierra, color garbanzo... De igual manera, en el comedor, había menús para válidos e inválidos según pudieran o no masticar. El matiz se escondía en la forma de preparación; no era lo mismo un panaché de verduras que una crema; no era en absoluto igual una merluza a la vasca, o incluso unos traseros de pollo asados, que una crema de calabaza con merluza y huevo, todo incluido... En la alta cocina tal vez se puede captar la sutil diferencia entre una crema y un puré. Pero allí, en ese comedor de mayores, aunque la hubiera, nadie la notaba, lo mismo que nadie preguntaba por qué el postre para unos era una macedonia de frutas y para otros era fruta triturada. Y después el yogur, siempre el yogur.

Vivían en una casa grande, de color claro y con barras para sujetarse en las paredes de color burdeos. El burdeos, ese color que un día había representado el vino, estaba en los marcos de los carteles donde venía el menú cada día, en las servilletas de buen papel, en las rayas de los uniformes de los que iban y venían con los zuecos blancos. Zuecos blancos para supervisores, auxiliares de enfermería, auxiliares de farmacia, gerocultores, personal de lavandería, limpieza, fisioterapeutas, coordinadores de planta, médicos, personal de cocina...

Para todos ellos se estaba preparando el menú de la cena del sábado, cuyo primer turno empezaría un poco después de la misa en la planta del sótano. Mientras, allí abajo se escuchaba a don Antonio intentando desmontar toda la indefensión aprendida que veía en la cara de los ancianos, de sábado en sábado.

—¿Qué buscamos, dónde vivimos...? ¡Aquí todos somos valientes! —continuaba.

Sabía como nadie sacar partido de las intervenciones deslavazadas, porque la claridad de lo que allí se dijera era otra cosa menos importante.

De repente un audífono empezó a sonar, muy alto, como queriendo huir del oído derecho de una mujer que aún no protestaba por la molestia cuando ya se unió otro ruido, más alto aún, el de un móvil en unas manos que no podían hacerlo callar.

—Las pastillas hay que tomarlas siempre a la misma hora, eso dice mi hermana —mi madre elevó la voz, algo poco habitual en ella.

—Sí, doña Paracetamol —respondió el sacerdote, sin dar importancia a las continuas interrupciones...

—Las pastillas, a la misma hora, le digo a mi hijo...

—¡Si yo le contara los horarios que tengo a veces! Ya ven ustedes, solo con las misas uno ya no sabe bien.

—Cuídese, don Antonio —le comentó quien había leído.

—Claro, claro. —Sonrió—. Estamos bien, ¿verdad? Hay que cuidarse, don Andrés, y hacer caso a lo que nos dicen los prospectos...

—¡Que siempre a la misma hora! Eso dice mi hermana, eh... ¡Siempre a la misma hora!

—Calla, mamá —le dije en un tono no muy bajo.

—¿Qué? —Miró hacia mí, como diciendo: «¿Y tú quién eres?»

—Todos tenemos nuestros dolores. Pero estas cosas no son nada en medio de la grandeza de una vida plena...

—Ya. —Mirábamos todos sin mirar hacia donde venía la voz del sacerdote.

En cierta manera me acordé de Adiro. Ella, la que todo descubre; la empachada por tanta mentira como percibe por culpa de su extraño don, y ese otro extraño don del sacerdote, el de la búsqueda de la verdad sin reproche.

«Yo no busco la mentira, ¡me la encuentro!», me dijo Adiro una vez, dándome una buena palmada en el brazo, con la confianza que da una relación de algunos meses.

«Yo busco la verdad; pero ¡tampoco hay que buscar tanto!, lo que hay que hacer es no taparla, porque está en uno.» Esto me lo dijo don Antonio.

Yo, en medio. Me iba a la cama de vez en cuando con la detectora de mentiras y acudía a misa cada sábado a escuchar al que deseaba que fuera mi auténtico detector de la verdad.

—Lo mío sí es un don, o no... ¿Es la fe un don? —preguntó en alto a unos ancianos que ahora no lo entendían bien.

En ese momento alguien entró empujando la puerta con fuerza, una fuerza extraña en un centro de frágiles fisonomías.

—¡Tom Candle ha muerto! ¡Está muerto en el jardín...!